Diez distancias con Salvador Garmendia

MARZO 1, 2017

POR ANTONIO LÓPEZ ORTEGA

I

Tengo la impresión de que estuve con Salvador dos días antes de su muerte. Y digo «impresión» porque no estoy seguro. Comparto con Alejandro Rossi la idea de que la memoria que construimos es selectiva. Es decir, no la hacemos con lo que recordamos, sino con lo que elegimos recordar. Con esa elección me ubico con Salvador la tarde de un miércoles de 2001 en el Celarg. Asistíamos a la presentación de un libro de Javier Lasarte llamado Verano, y Javier me había pedido que dijera unas palabras. Yo llegué un poco antes de la hora, pero también Salvador. Estábamos parados en el vestíbulo sin saber muy bien qué hacer. Le pregunto a la Negra Maggi cómo están y algo me refiere sobre la salud de Salvador: algún chequeo pendiente, alguna dolencia. Les sugiero que nos acerquemos a una de las mesas del café y nos tomemos algo. Nos sentamos en una mesita enclenque, con tope de latón. Y allí comienza a hablar Salvador, con sus frases escritas, con sus palabras escogidas, como si las pescara en el aire. Los gestos de sus manos recuerdan las artes de un acordeonista que toca sin instrumento. Pero quiero regresar a una sensación que no es fácil de evocar y que podría resumir de esta manera: cuando Salvador hablaba, su discurso era escrito, que no oral. Es decir, hablaba como si estuviera escribiendo en voz alta.

Pedimos tres cafés y yo insistí en pagar. Quería de verdad obsequiarles ese momento y agradecerles la compañía. Nos paramos porque ya el acto iba a comenzar. Me tuve que colocar en una pequeña tarima junto a Javier para que el público que estaba de pie nos pudiera ver. Y allí comienza un momento de extrañeza que no se me borra, que se me reproduce en recuerdos y sueños: cada vez que yo levantaba mi vista de las líneas que leía para conectarme con el público, veía el rostro de Salvador al fondo, casi en línea recta, mirada contra mirada, fijeza escultural. Yo tenía el recurso de la página para apartarme de esa fijeza, pero Salvador no y creo que no le importaba. Durante todo el acto me sostuvo la mirada casi como un reto. Y yo en el recuerdo he vuelto a ver su rostro como un punto de luz que se va alejando, sumiendo entre tinieblas. Dos días después del acto me llegaba la noticia de su deceso, y yo pensaba en el rostro que se alejaba, que se hundía hasta desaparecer.

II

Antes de mi viaje a París en 1979, escritor risueño que huía de la Escuela de Letras con una beca de estudios, no fui un buen lector de Salvador. Creo que Velia Bosch en el Instituto Escuela nos obligó a leer Los pequeños seres y a analizar Los habitantes. Pero fueron lecturas desinteresadas, hechas en medio del desánimo, que la obra de Salvador no merecía. La memoria me hace trampas y me convence de que esos años fueron también los del «escándalo» (lo pongo entre comillas) alrededor de «El inquieto anacobero», publicado por primera vez en el «Papel Literario» de El Nacional. He vuelto a analizar esa pieza, para el Canon del cuento venezolano que han preparado Luis Barrera Linares y Carlos Sandoval, y me he reencontrado con un relato más bien risueño, excelentemente construido, con un despliegue de oralidad que parece grabada, tal es su fidelidad con los hablantes. El escándalo, en verdad, hablaba de una sociedad pacata, por no decir de unas autoridades alarmistas, acosando a un gran escritor que lo único que había hecho era cumplir con su imaginario y su oficio. Por la seguidilla de noticias, se deduce que al pobre Salvador lo han debido fastidiar esas citaciones o esos otros oficios nada literarios donde se mencionaba su nombre no como autor y sí como indiciado de una causa fantasmal. Pero qué gran y penetrante retrato de la sociedad venezolana del momento, la de los 70, postulaba el conjunto de relatos de El inquieto anacobero: generales revoltosos, empresarios corruptos, políticos inmorales, mujeres que se ofrecían a cualquier postor, músicos nocturnos y una cierta bohemia decadentosa que vendía sus fueros por un puñado de bolívares. En síntesis, una sociedad borracha de dinero que, al verse en el espejo, para expiar las culpas, inventaba persecuciones y buscaba culpables para seguir en la inconsciencia.

III

A Salvador lo vine a leer de manera cabal, ordenada y entusiasta, tal como leí a tantos venezolanos –a Picón Salas, a Guillermo Sucre, al maestro Rosenblat, a María Fernanda Palacios, a Eugenio Montejo, a Alejandro Oliveros, a Sánchez Peláez, incluso a Simón Rodríguez– en París, cuando cursaba la carrera de Estudios Hispánicos en La Sorbona. Y lo vine a hacer, digamos, de atrás para delante. Así, en flamante edición Seix-Barral, impresa en Barcelona, me llegaba a París un ejemplar de El único lugar posible, de 1986, un libro que leí deslumbrado y que todavía me sigue deslumbrando. ¿Qué era este libro? ¿Era una novela? ¿Era un conjunto de relatos? A lo sumo, me atrevería a decir, eran unas narraciones: abiertas, envolventes, inteligentes, soberbiamente bien escritas. Era el Salvador de la madurez plena, con un dominio de autor consagrado, cansado quizás hasta de la novela como género, que necesitaba experimentar a sus anchas, que comulgaba con las corrientes en boga. Yo recorría esas líneas y sentía que me cacheteaban, que me decían: «Lee esto, mira esta proeza, fíjate en este giro», como quien dicta un taller de escritura y transmite sus secretos. Yo, que también leía cuasi embelesado en esos años a Severo Sarduy, sobre todo al Severo de De donde son los cantantes, me decía: «Éste es nuestro Severo local, esto es alta experimentación, esto es vanguardia plena»; y lo era, con creces, sin que yo hallara algo equivalente en nuestro traspatio local. Salvador se me presentaba como nuestro gran narrador, como nuestro gran representante en las lides iberoamericanas que sobrevivían al boom. Era nuestro estandarte, la carta mayor de nuestro secreto juego de póker, nuestro embajador plenipotenciario.

IV

De regreso a Caracas, en 1985, y después de siete años de ausencia, sin reconocer del todo la nueva escena cultural y con un sentimiento de extravío en mi propio suelo que me duró más de lo que yo hubiera querido, comencé a trabajar en el Fondo Editorial de Fundarte y a colaborar con algunas publicaciones locales, entre ellas la revista Imagen, que me encargaba sobre todo entrevistas a escritores. Llegó el día en que, para fortuna mía, me encargaron la de Salvador, quien para entonces estaba de vuelta de su larga estancia en España como consejero cultural. Yo me frotaba las manos diciéndome que era la oportunidad para conocerlo, estrecharle la mano, quizás abrazarlo, decirle abiertamente que lo admiraba, y preparar el cuestionario más enjundioso, más acabado, de pichón de escritor que todavía estaba en sus veinte. La cita, recuerdo, fue en una casa de Santa Eduvigis. Toqué la puerta y me abrió sonriente la Negra Maggi. Me condujo por un pasillo hasta una especie de terraza llena del verdor de plantas y helechos colgantes. Y allí, sentado en una poltrona de cuero, me esperaba Salvador. Pasamos toda una tarde conversando, o más bien escuchándolo, y al final, después de repasar las veinte preguntas de mi farragoso cuestionario, tuve un atrevimiento de scholar afrancesado. Le pregunté, de manera algo presuntuosa: «¿Qué le falta a la narrativa venezolana?». Y su respuesta, la respuesta de aquella tarde de helechos, todavía me deslumbra. Salvador me dijo, sin ningún asomo de duda: «A la narrativa venezolana le falta subjetividad, a la narrativa venezolana le faltan personajes que encarnen esa subjetividad». Esa frase se me volvió como un talismán: la llevaba a todas partes, la sopesaba, la acariciaba. Se volvió, por ejemplo, guía de mi trabajo crítico, pero también pretexto de mi trabajo de creación. El efecto más inmediato, y ésta debe ser la primera vez que lo reconozco en público, fue sobre un prospecto de novela que llevaba entre manos y que años después terminó llamándose Ajena. En un momento de tranca severa, cuando pensaba que el manuscrito en ciernes iría a parar a la basura, se me ocurrió inyectarle una dosis intravenosa de subjetividad y crear la figura de una adolescente enamoradiza que se deshace en el afán de escribirle cartas sucesivas a su amante que se ha ido. Más subjetividad que esa –el diálogo muy íntimo entre seres que se amaban–, imposible. Salvador nunca lo supo, pero sus palabras se convirtieron en la tabla de salvación de una novela cuyo máximo mérito quizás estuvo en ser finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2003.

V

Entre 1988 y 1992, gracias a la clarividencia de Joaquín Marta Sosa, para entonces presidente de Venezolana de Televisión, se pudo producir un programa llamado Entrelíneas que tuve el privilegio de conducir. Fue uno de los pocos espacios de la televisión venezolana dedicado a libros y escritores. Se produjeron en total poco más de doscientos programas y, si no me equivoco, esas viejas cintas producidas en formato U-matic reposan en los archivos de la Universidad Nacional Abierta. Pues hace pocas semanas, para sorpresa de propios y extraños, alguien se hizo de uno de esos archivos y lo colgó en la red. Resultó ser un programa de Salvador, en ocasión de la publicación de su libro Cuentos cómicos. He vuelto a ver esas imágenes, veinticinco años después, y he redescubierto a Salvador con todavía más hondura y clarividencia de la que percibía aquella primera vez. Su discurso pausado, sus ideas pescadas al voleo y luego encauzadas con un propósito fijo, sus opiniones sobre el oficio, sus devaneos para dar cuenta de una poética son elementos que vale la pena repasar. He allí al escritor absolutamente maduro, que viene de vuelta de todo, que escoge bien sus palabras, que se sabe siempre en aproximación a algo. Y llega un momento en el cual ni siquiera tiene sentido preguntarle algo o conversar. Y llega un momento en el que lo único que procede es escuchar como se escucha a los grandes maestros, celebrar ese momento de intimidad, agradecer las lecciones que se suceden y aspirar a que puedan volverse propias.

VI

En 1986, para mi fortuna, me tocó ser editor de Salvador. Una tarde me llevó el manuscrito de Hace mal tiempo afuera y yo lo leí en una sola sentada. Era, por supuesto, un libro maravilloso. Había cuentos de diferente extensión, había una total libertad estilística, había intereses diversos. Jocosidad y ocurrencia, inteligencia y penetración, poesía y meditación. Un libro caleidoscópico, que también se desentendía de los marcos genéricos. Narrativa en estado puro, narrativa que husmea y genera sentido, narrativa que repasa y se observa a sí misma. Salía de mi embelesamiento de lector y me transformaba en un editor entusiasta. ¿Un libro de Salvador en mis manos? ¿Una novedad de este calibre para el fondo? El trabajo de producción se habrá tomado varios meses, pero a la vuelta de algunas hojas del calendario, ya escogíamos la fecha de presentación o lanzamiento. Debo compartir, sin embargo, la fase más provechosa de esta empresa, que fue la de tener sucesivas e inesperadas visitas de Salvador durante todo el proceso. ¿Venía el maestro a revisar un boceto de portada? ¿Venía a corregir pruebas? ¿Venía a reclamar retrasos? Si estos pudieron ser los argumentos de los inicios, al cabo de pocas semanas descubríamos que el maestro venía a conversar, a diseccionar el mundo, a dilatar los sentidos sin dejar de aguzar la vista. Tardes de café con Salvador para evitar la somnolencia, tardes de café con Salvador para reordenar el mundo.

VII

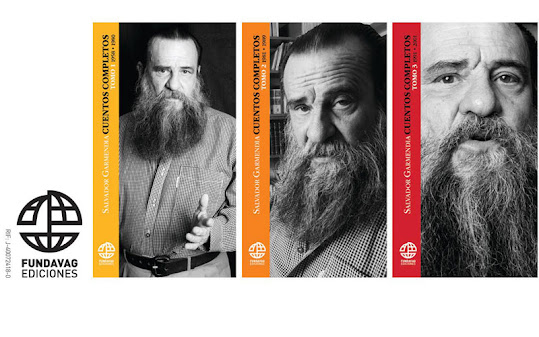

Es difícil admitirlo, pero estos son tiempos en los que nuestros autores no están en las librerías. Buscamos Cantaclaro, de Gallegos, y no la conseguimos; buscamos alguna novela de Pocaterra y nos contestan «¿Pocaqué?»; buscamos una edición de Cubagua y la confunden con un manual turístico. Tampoco Salvador escapa a esta mengua: ¿quién consigue un ejemplar de Día de ceniza? ¿Quién se jacta de tener una reliquia bibliográfica llamada Anotaciones en un cuaderno negro? Se nos ha vuelto una normalidad retener los nombres de algunos autores, pero ninguno de sus libros. Si éste es el statu quo, ¿para qué alterarlo? Ésta es una pregunta que deberíamos hacerle a Fundavag porque de golpe no es que rellene un vacío, sino que ha rebasado de continente nuestros pobres contenidos. La edición que nos presenta de los cuentos completos de Salvador es una afrenta, un despropósito, porque nos obliga a pensar, a salir de nuestras limitadas casillas, a cuestionarnos, a revalorizar un autor, a reconsiderarlo, a verlo de otra manera. Dejaré de lado lo más obvio, aunque no menos importante: la hermosa y cuidada edición empastada, las mil quinientas páginas de textos, las fotos variables de Nelson Garrido con Salvador riéndose desde todos los rincones, el diseño de Waleska Belisario, los celos y cuidados de la Negra Maggi por establecer una impecable edición de textos, la compañía de Alberto Márquez con una introducción llena de claves y revelaciones, el desvelo de Federico Prieto por la criatura que ahora lo ha convertido en un ser insomne. Hasta allí, todo bien, todo convenido. Pero vayamos ahora a las otras consideraciones, que tienen más que ver con los campos de percepción. Y, desde allí, la primera pregunta: ¿habíamos tomado conciencia de la importancia o peso que tiene Salvador como cuentista? Porque esta edición nos está diciendo que, sin duda, el cuento fue el género al cual le guardó mayor fidelidad, incluso mucho más que a la novela, que de alguna manera el último Salvador abandona en pos de una mayor porosidad genérica o experimentación textual. Salvador escribió cuentos al comienzo, en medio y al final de su carrera sin distingos de temas, obsesiones, constantes, enfoques o visiones. Es un maestro indiscutible del género, es un renovador, es un inquisidor. Es también, aunque la expresión no sea exacta, un estilista, un velador de la forma, un monstruo de la variación. En este sentido, hay una reflexión en el prólogo de Alberto Márquez que también quisiera hacer mía y que podría describirse de esta manera: cuando Salvador narra, se abre un vértice expresivo que nos lleva, simultáneamente, a dos destinos: uno, obviamente, es el de la historia, pero otro es el de ver cómo se narra esa historia. Hay una conciencia interior que se deleita fundiendo calidad formal no como barniz sino como tejido sanguíneo. El alma de un relato es, a la vez, cuerpo y alma de ese relato. Y Salvador convierte esa concepción en su poética. No habíamos visto venir el caudal de la obra cuentística de Salvador, enumerábamos sus títulos y siempre agregábamos unos cinco o seis títulos de narrativa «complementaria», pero ahora el problema es que lo que considerábamos una marginalia y se nos convierte de pronto en el mero centro de la apuesta narrativa de Salvador, desde el cual también debemos reconsiderar o reevaluar lo que ahora es complemento. ¿No debemos invertir los patrones y preguntarnos si las novelas de Salvador son más bien excrecencias de su cuentística, desarrollos de cuentos inacabados o, mejor, ejercicios de rienda suelta a relatos que no pudieron contenerse en sus fronteras iniciales? En el cuento siempre encontró resolución inmediata para sus obsesiones narrativas, que no en la novela, porque, a partir de El único lugar posible, Salvador rompe con la novela, dinamita ese género proteico, lo hace explotar en mil pedazos, y se deleita con esa fragmentación a partir de la cual comienza a crear todo tipo de derivaciones, todo tipo de afrentas expresivas. En cambio, con el cuento, y esto es con todo la esencia de contención que es consustancial al cuento, mecanismo de relojería en el cual siempre estamos esperando que la alarma suene, Salvador no llegó a sentir limitaciones. Sencillamente aceptaba las reglas de juego y emprendía el viaje con su escritura prodigiosa, con su escritura envolvente. Nunca fue para él una cárcel expresiva, sino una caja de resonancia. Nunca fue para él un coro cerrado, sino un horizonte infinito.

VIII

Tiendo a creer, y esto es una temeridad decirlo, que entre nosotros los escritores venezolanos nos leemos mal, o en todo caso no suficientemente. Como tenemos, por ejemplo, a Victoria de Stefano del otro lado de la línea telefónica, o a Elisa Lerner viviendo a tres cuadras, o a Rafael Cadenas a la mano si nos vamos a comprar hortalizas a La Boyera; como escuchamos sus voces, sus risas, sus opiniones; como los vemos en ferias reunidos para hablar de Salvador Garmendia; como ahora tenemos el pretexto perfecto de decir que sus libros no se consiguen, entonces nos despreocupamos si no hemos leído sus últimas ediciones o si se nos escapa algún título de los inicios o si no leímos quizás la mejor entrevista que alguien le habrá hecho a alguno de ellos y habrá publicado en alguna revista extraviada. Pero basta que alguno de estos maestros tiemble y se nos vaya para lamentarnos como infantes y salir corriendo a buscar lo que antes decíamos no haber encontrado. Pues bien, y es hora decirlo, no leímos bien a Salvador mientras estuvo con nosotros, y menos al Salvador de los últimos años, que es el más experimental, el más novedoso, el más osado, el que más apostó a la expansión cualitativa de nuestra narrativa. Así que lo único que lamento de esta monumental edición de sus cuentos, porque en principio nada habría que lamentar, es que hayamos tenido que esperar hasta su muerte para editarlo y valorarlo como merece. Un monstruo de las letras venezolanas, un coloso que hablaba con una lengua celestial. Octavio Paz recordaba en Los hijos del limo que, en cuanto a aportes narrativos universales, la primera mitad del siglo xx pertenecía por derecho propio a los novelistas rusos y la segunda mitad a los narradores hispanoamericanos. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, y quizás incidiendo en otra temeridad, diría que, si Gallegos es nuestro narrador por antonomasia en la primera mitad de centuria, entonces la segunda mitad le pertenece, también por derecho propio, a don Salvador Garmendia. No encuentro un narrador más completo, más abarcante, más versátil y más renovador que este barquisimetano de Altagracia. Y si estamos de acuerdo con esta tesis, que algunos podrán considerar disparatada, entonces tendremos que preguntarnos si su principal aporte no estuvo en la cuentística, lo que a su vez nos llevaría a la conclusión de que el cuento podría ser la figura genérica dominante de nuestras últimas décadas.

IX

Revisando viejos archivos en estas últimas semanas, como si un sobre la hubiera escupido de sus entrañas, ha caído en mis manos una vieja foto de una cena en casa con amigos escritores. La imagen me hizo recordar que en los años 90 la Negra Maggi y Salvador vivían en Sebucán y Nela y yo en Santa Eduvigis. La cercanía propiciaba esas cenas, que fueron varias, y a mí me maravillaba invitar a Salvador por el solo hecho de escucharlo. Eso sí, tenían que ser cenas tempraneras porque eran épocas en las que Salvador se levantaba a escribir a las cuatro de la mañana y también se ejercitaba trotando en el Parque del Este o por la principal de Sebucán. Más de una vez, yendo en carro hacia el trabajo, me lo encontraba en ropa de jogging, con su barba legendaria de gnomo recrecido. Ese contraste entre modernidad y tradición era enteramente suyo. Pero volviendo a las cenas, la estrategia de hacerlas tempraneras respondía a que en muchas ocasiones, a la altura del postre, Salvador se nos dormía y quedaba bamboleándose en la silla con el riesgo de que su cara terminara en el plato. Así que los comensales vecinos, con elegancia quieta, aplicaban palancas invisibles para sostener al coloso en su silla, de manera tal de ilusionarnos e imaginar que Salvador seguía con nosotros o que escuchaba alguno de nuestros seguramente aburridos cuentos, cuando en realidad perseguía a alguna ninfa o sospechaba de algún demonio entre las nebulosas de su sueño tempranero. La foto rescatada traía a un grupo variopinto, síntoma de la época, en el que pude distinguir a Maritza Jiménez, Cristina Policastro, Stefania Mosca, Verónica Jaffé, Rafael Castillo Zapata, La Negra Maggi con Salvador y los anfitriones. Todos estamos posando frente a la cámara, seguramente ya bebidos y comidos, todos sonrientes, y para variar Salvador se reserva como el último de los espacios, el más profundo, para desde allí reír y abrazar a dos de las muchachas, una en cada brazo, y celebrar como un bufón de la corte.

X

Mientras sigo leyendo la presentación de Javier Lasarte lo sigo viendo al fondo de la sala, tal como también estaba al fondo de la foto, su rostro reduciéndose entre sombras, su cara encogiéndose hasta sólo ser boceto, pero siempre sosteniéndome la mirada, con un gesto de animosidad, o de desafío, él seguro de lo que hace, o convencido de hacia dónde va. «No te preocupes, Antonio», creo que me dice, o es el consuelo que me doy para que el rostro no se borre del todo, para quedarme con un pedazo de boca u oreja, la boca por la que pasaron tantas palabras, la oreja que recogió tanta frase extraviada. «¿Adónde vas, Salvador?», ahora le pregunto, y por respuesta sólo obtengo otra sonrisa, o quizás una última burla, o regodeo de palabas, o sentencia absurda para afirmarse del todo, para decirme que sigue siendo el que fue, para confesarme que los abandonados somos nosotros, ahora que lo perdemos para siempre mientras se va hacia la inconsciencia, de la que también venimos. «Una última frase, Salvador, un último gesto, por favor», y él sigue sonriendo, apenas ojos entre las sombras, apenas un esbozo de labio que se mueve. Y me parece escucharlo cuando me dice a modo de conclusión o de balance: «La belleza de los sapos sólo la entienden los sapos». Se ha ido Salvador pero ahora regresa. Busquemos al sapo que ahora salta entre nosotros.

(*) A propósito de la edición de Cuentos completos (i, ii y iii) de Salvador Garmendia por Fundavag Ediciones, Caracas, 2016.

https://cuadernoshispanoamericanos.com/diez-distancias-con-salvador-garmendia/2/

%202.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario